東京都での感染者数がどんどん増えている。ここ2,3日増え具合は少なくなったようにも見えるが、まだ大きくなるかもしれない。ここから、東京一極集中の新たな問題点を指摘する声も聞こえてくる。地方から東京へどんどん人が移動してきていて、東京は混雑しすぎている。これは、人が流出してしまう地方の経済を悪化させるだけではなく、新型コロナのような感染症に対しても日本を脆弱にしてしまう。最終的には感染は東京など大都市から地方に広がり、いまは全国に緊急事態宣言が出されるまでになってしまった。そういう議論である。

この議論は少し的外れである。地方から人口がどんどん流入するという意味での東京一極集中は、そもそも起こっていないからである。東京一極集中の問題を論じる人達は、したのようなグラフを見せることが多い。

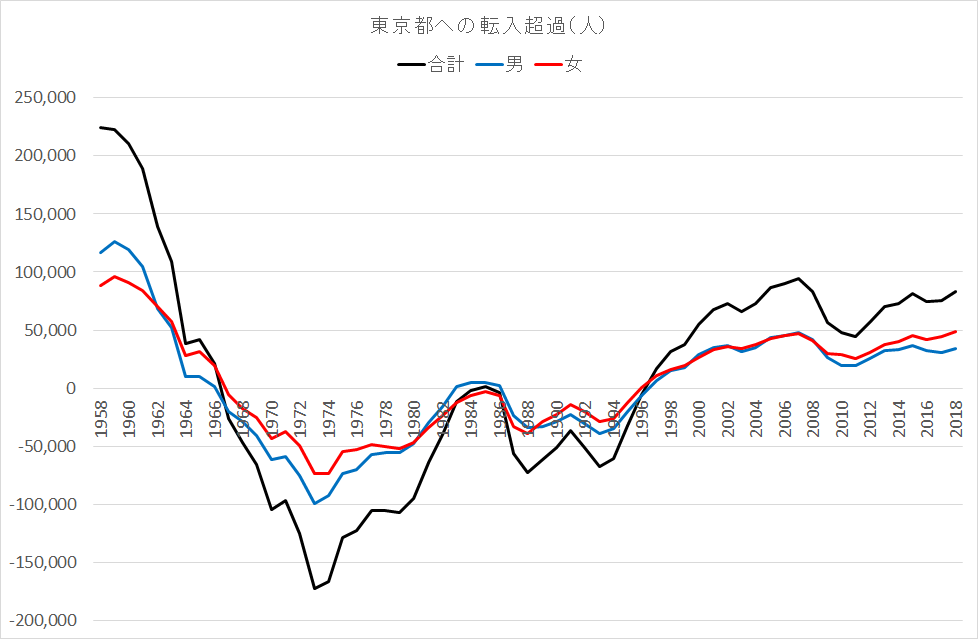

これは、1958年から2018年までの東京都への転入超過人数を示したものである。その年に他府県から東京都に移動した人の数から東京都から他府県に転出した人の数を引いたものである。データの出所は、政府統計の住民基本台帳人口移動報告である。90年代後半から東京都は転入超過にあり、世界金融危機時にはいったん収まったかに見えた転入超過が13年以降また上昇してきている。男女別にみると、2000年代末までは転入超過の人数は大体同じだったが、最近は女性の転入超過が目立っている。

これを見て、地方から東京に人が集まってきていて、そのせいで地方経済は疲弊している。特に女性の移動が大きく、これは地元にとどまって家庭を築く女性が減って、東京にでてキャリアを持つ人が増えており、出生率の低下に拍車をかける。というような議論がよく聞かれる。

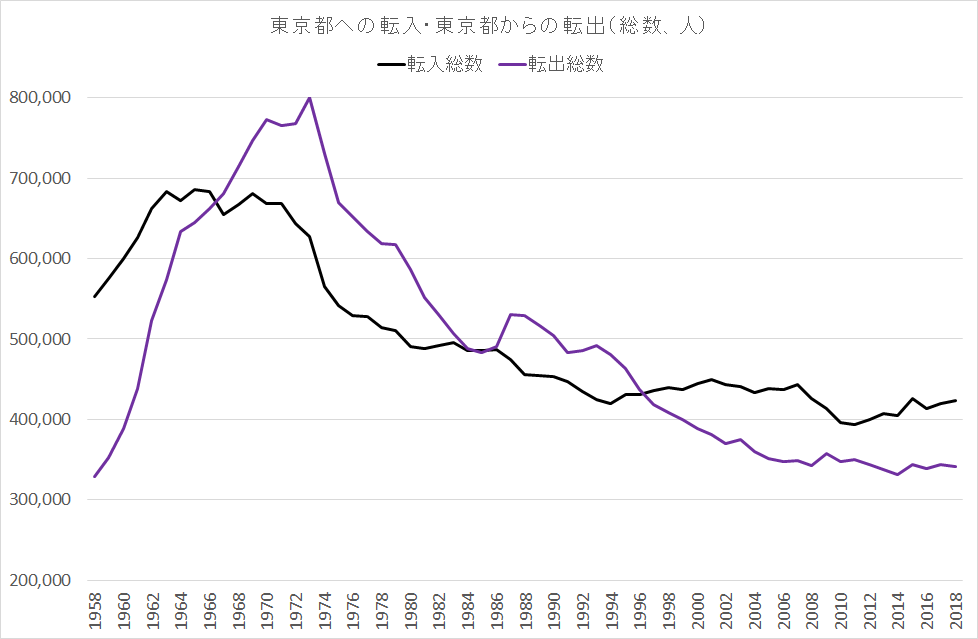

しかし、この分析は正しくない。この議論の誤りは、転入と転出の差ではなく、実際の転入者数と転出者数を見ればすぐわかる。次のグラフは、東京都への転入者数と転出者数の推移をしめす。データの出所は同じであり、上のグラフの「合計」はこのグラフの2本の線の差である。

転入も転出も70年代の後半から趨勢的に減ってきている。近年の転入超過は、転入が増えているのではなく、転出が減っているから起こっているのである。転入超過であるので、「一極集中」というのは間違いではないかもしれない。しかし、その原因は一般的に人口移動が減っていくなかで、東京に関しては、転出の方がより速く減っているということにある。地方から東京への流入が増えているわけではない。

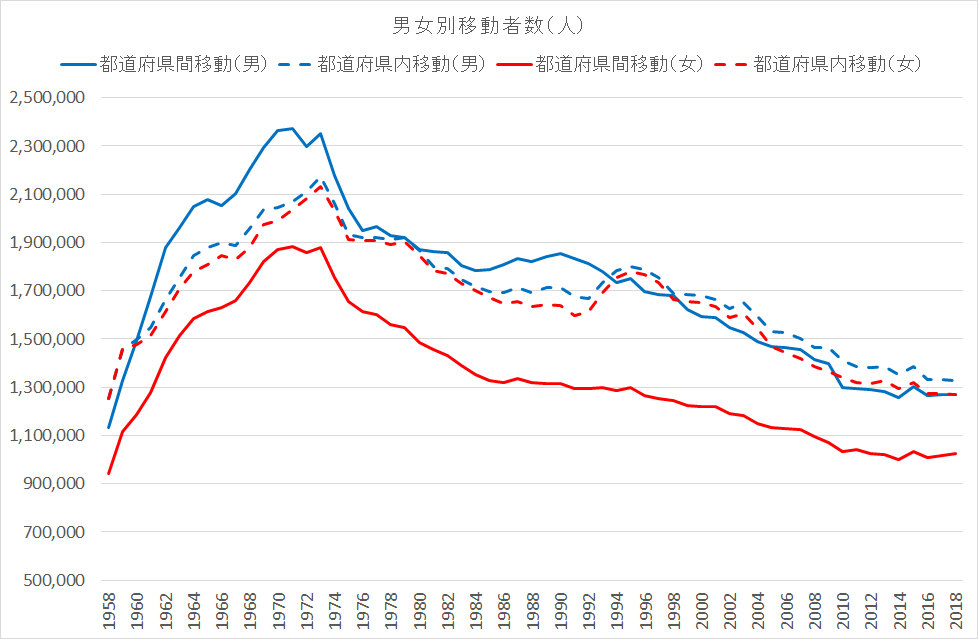

男女別にみても、同じような状況が明らかになる。男女ともに、転入と転出の双方の趨勢的な下落が見られる。その中にあって、女性の流入が最近少し上昇してきていて、これが女性の転入超過を男性のそれより大きくしている。しかし、女性の転入は 男性の転入よりも常に小さく、最近はその差が少し縮まってきただけである。下の図が示すとおりである。

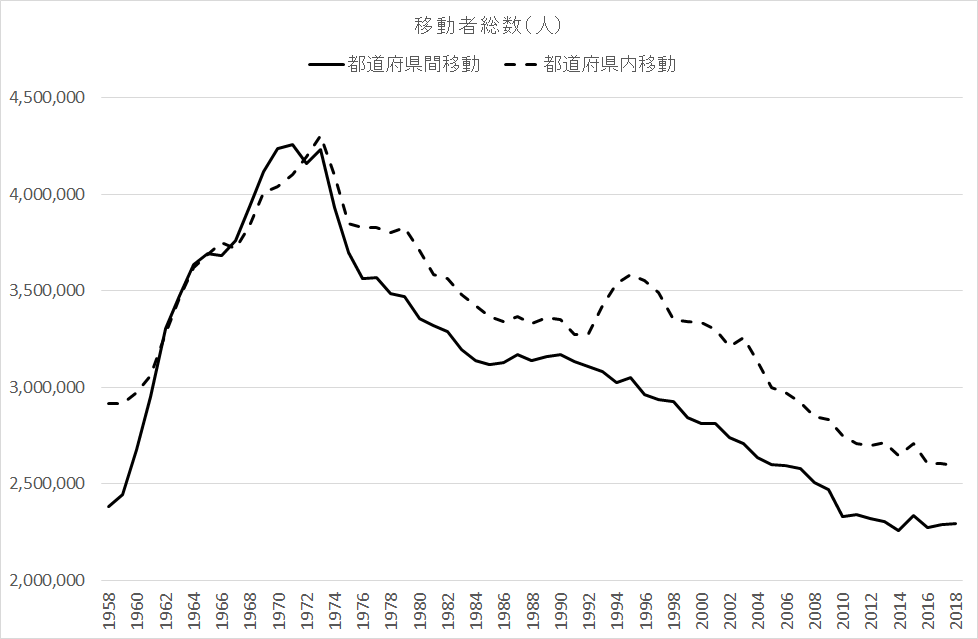

東京と地方の間で起こっていることは、実は全国での労働移動の低下を反映したものである。次のグラフは同じ住民基本台帳人口移動報告から、全国での人口移動を都道府県間と都道府県内の両方について示したものである。

東京都と他府県の間についてみられるように、人口移動そのものが低下していることがわかる。特に都道府県間の移動の低下が著しい。興味深いことに人口移動の低下は最近のアメリカでも見られる現象である。その結果、経済的に打撃を受けた中西部などから他の地域に人が移動しなくなり、地域間の格差が定着してしまう。かつて、アメリカはその労働移動の激しいことで知られていて、これがたとえば労働が動きにくいヨーロッパに比べ、アメリカ経済の強さの一因だと指摘されてきた。世界金融危機以降、状況は変わってきた。

歴史的にみると、日本も労働者の地理的移動が頻繁な経済として知られていた。アメリカほどではないが、ヨーロッパに比べればずっと頻繁に日本人は移動した。そしてこれが日本経済のダイナミズムの一要因だったと思われる。しかし、日本の労働の地理的流動性は30年間ほど低下を続けている。日本経済が停滞を続けてきた時期と一致しているのは偶然ではないだろう。

次のグラフのように、男女別にみても、日本の地理的移動は低下しているのがわかるが、都道府県間移動について、男女で大きい格差があることもわかる。

このように、地方から東京に人がどんどん移動するという形での東京一極集中は起こっていない。そして、それは日本の経済成長にとってマイナスである可能性が高い。女性の東京への転入そして都道府県間移動が少し増えているが、これはもともと男性に比べて低すぎたものがようやく上昇し始めたものである。この変化はもっと進めるべきものであり、地方からの転出を少なくしようとする政策は間違っている。